前注: 1-4 是普通原理,没看明白的话,可以从5开始,结合实际例子看。

1. 本来是有另外一个例子的,不过不知道是腾讯已经给修复了,还是之前测试的时候人品好,偶尔碰上了,总之现在用不上了。

2. 这样一来,我们就只好用一个稍微复杂一点点的例子了。

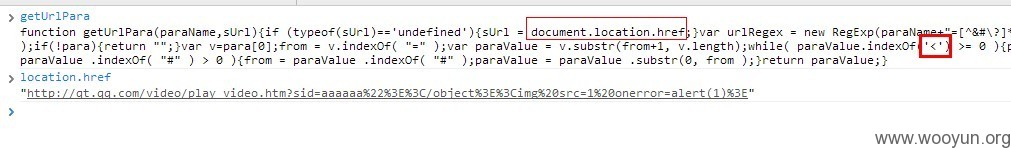

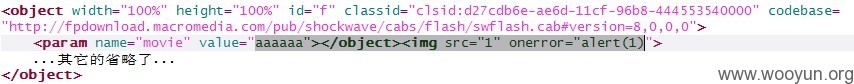

3. 在说实际例子前,我们来说一个前端开发人员非常习惯使用的一段代码。下面大致写下伪代码。

它的作用呢?就是从地址栏的参数里取出内容。譬如:

我们在2.html,要显示 name 对应的值。对应的代码则非常可能下面这样写:

4. 上面是普通开发人员为了实现功能而写的代码,如果没有安全考虑,就会存在问题。

如果上面的地址变为了:

那么变量a将会等于 <img src=1 onerror=alert(1)>

document.getElementById("nick").innerHTML=a;

即变成了

document.getElementById("nick").innerHTML="<img src=1 onerror=alert(1)>";

这样就变成了 教程 8 中的情景,从而触发XSS。

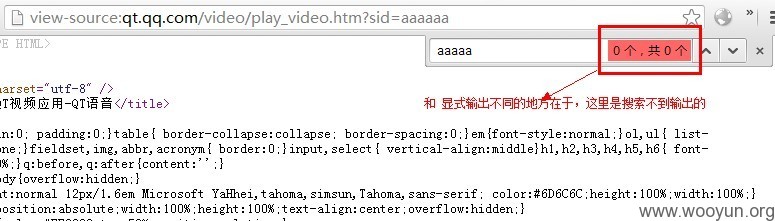

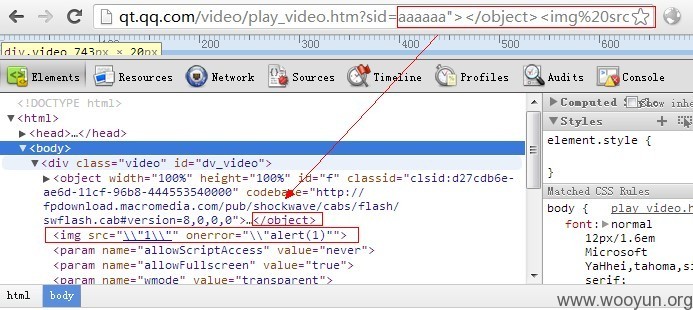

5. 接着我们看一个实际的例子。

和原来的不同,我们在源代码里搜索不到东西的哦~

那可能这里有人会有一个疑问了。那我们怎么知道有没有漏洞呢? 别担心,方法是有的。

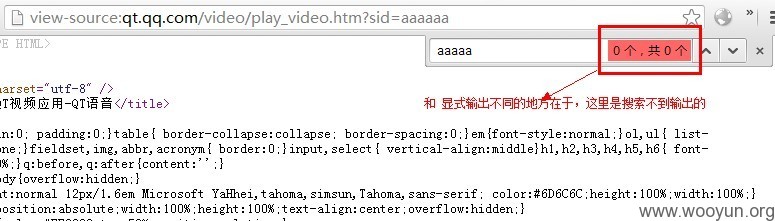

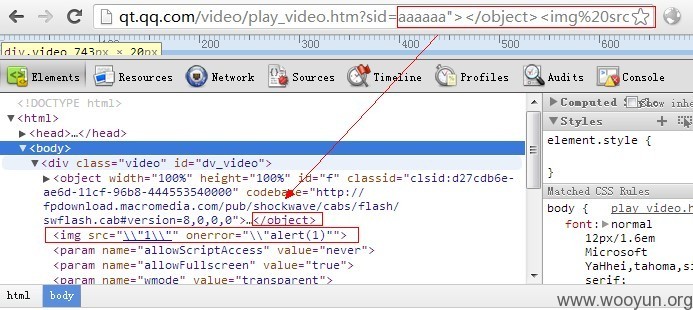

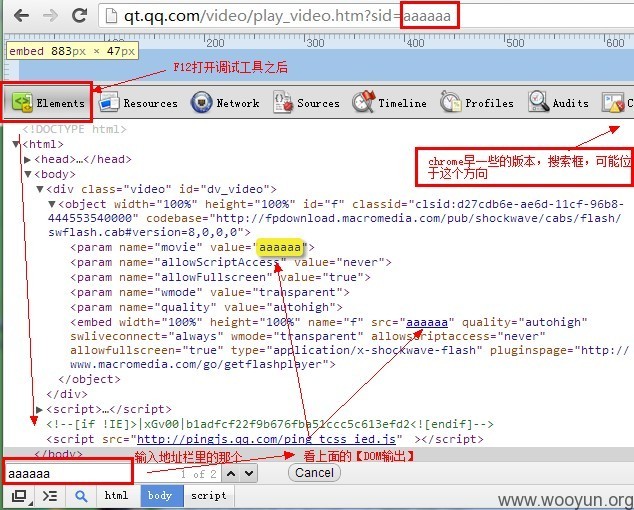

这里以chrome为例,按F12,打开调试工具,见下图

和查看源代码没有什么不同,只是这次是在调试工具里看而已。

6. 通过上面的方式,确定【可能】有漏洞之后。我们可以有2个方式来进行下一步。

6.1 直接根据调试工具里看到的HTML代码情况,来构造利用代码。 优点:省时间,缺点:如果对方有一定过滤,就很难构造

6.2 定位到与这个缺陷参数sid相关的JS代码,再来构造利用代码。优点:能利用一些复杂的情况, 缺点:耗时间。

7. 对于新手来说,先看6.1的情况。看到步骤5里面的那个图。我们可以构造以下代码。

对应的图片解析:

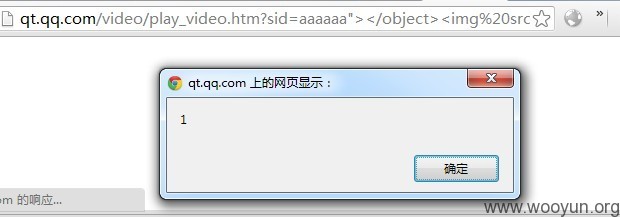

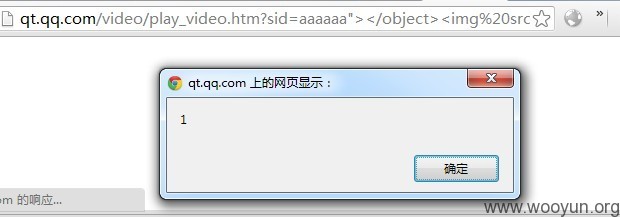

进而“试探性”的测试一下利用代码,因为我们不知道对方会不会过滤掉 “双引号”,“括号”之类的,只能试试了。。

没反应,我们继续看看调试工具,发现,双引号,变成了 \\" 。

根据这个情况,我们可以进一步修改代码。<img>标签里不使用双引号。

这次OK啦。

可以看到,这种方式,写利用代码很快。

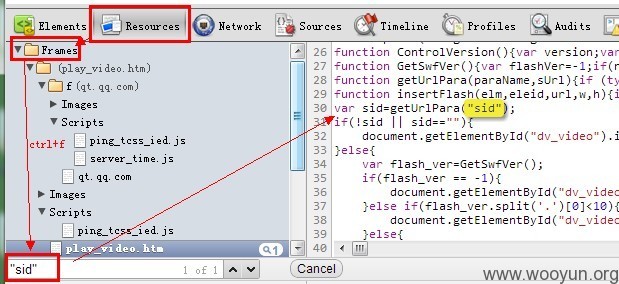

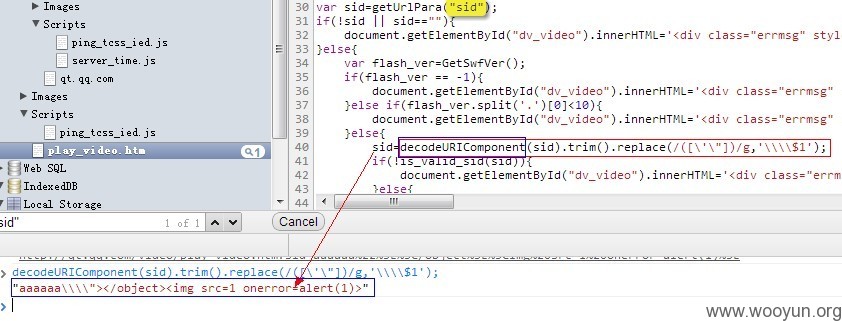

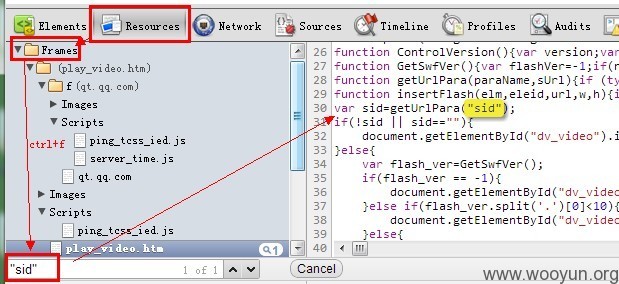

8. 再来看看 6.2 的方法。既然我们知道了,sid这个参数会被使用。 那么我们的目标是,javascript的代码里哪里使用了sid这个参数呢?

9. 我们首先,F12打开调试工具,点【Resources】,再点Frames, 然后 Ctrl+ F搜索 "sid" 或者 'sid'

我们运气很好,一下就定位到了一个sid。

10. 可以看到是 getUrlPara("sid"),从单词,我们不难猜出,getUrlPara就是前面我们提到的 “获取地址栏参数“的函数。

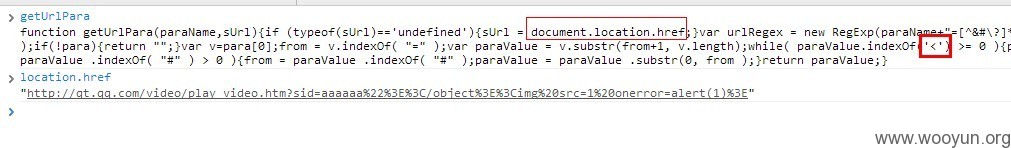

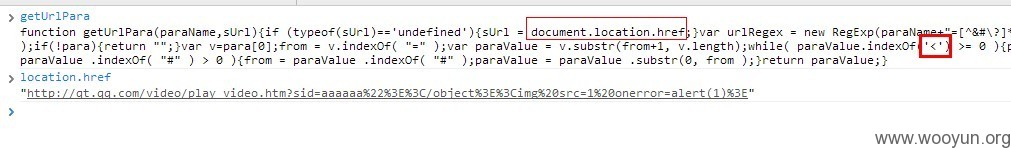

为了进一步确定,我们可以很方便的在console里查看getUrlParam函数是啥样的。

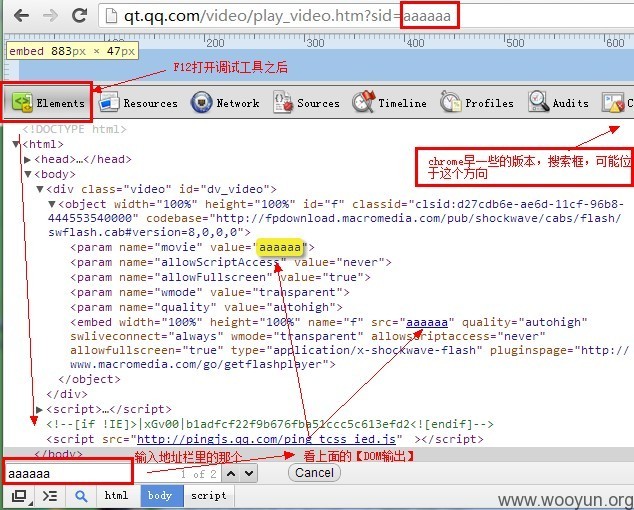

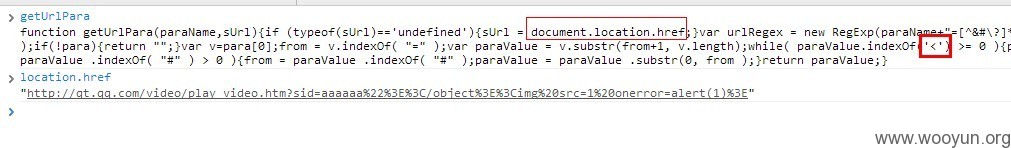

可以看到,实际上getUrlParam是对<, > 做了过滤, 但是由于chrome浏览器自身的XSS防御机制,导致location.href获取的location.href是已经经过编码的。从而导致未过滤。

如下图:

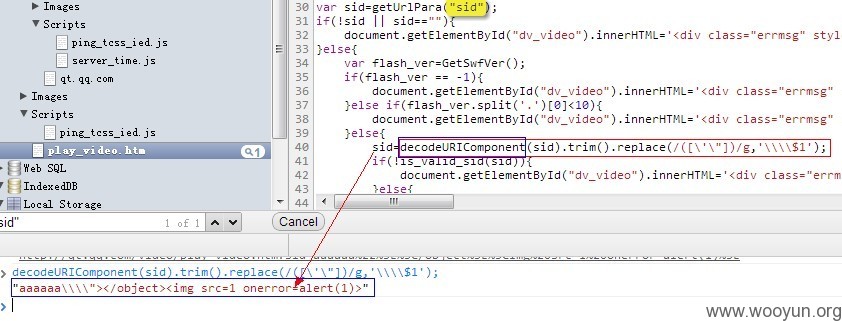

11. 按道理,location.href里的<, > ," 已经变成了 %3c, %3e,%22已经被过滤了,不会有XSS了,为什么还可以呢?我们进一步往后看。

看来,关键就是这里,这里有一步decodeURIComponent的操作,会将 %3c, %3e,又变回 <, >

供参考的完整的缺陷代码。

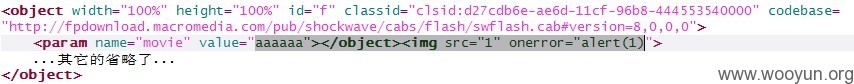

12. 接着,会调用 insertFlash("dv_video","f",sid,"100%","100%");

insertFlash里,也并没有对sid进行任何过滤。

图片解析:

13. 根据以上分析,我们的利用代码可以写为。注意,%3E,%3C的编码是关键。

非常值得说明的是:

如果采用6.1的方法,我们得到的利用代码是

!! 这个代码在IE下,是没法XSS的。

而通过6.2的方法,去分析JS代码,我们则可以构造出通用的XSS代码。

这也反应了 6.1 和 6.2 方法各自的优缺点。